震源の深さが11kmと浅い、直下型地震の典型例です。

この当時、緊急地震速報は運用されていませんでした。そこで気象庁発表の時刻を、P波開始時刻から3.8秒後としました。この時間は、成功事例の平均的な所要時間です。

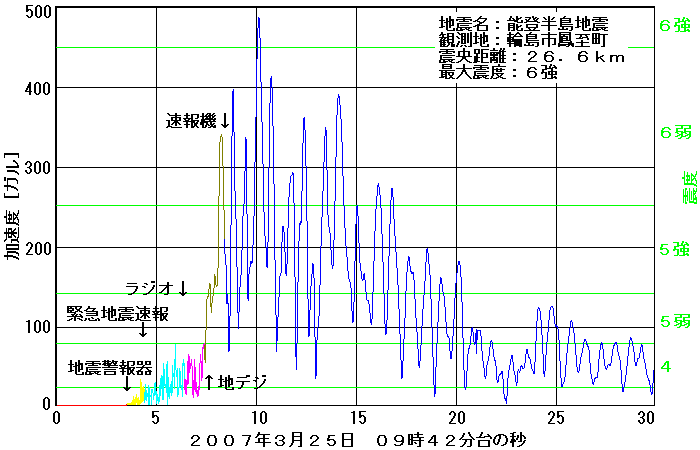

この地震では、輪島市鳳至町で6強を観測しています。上のグラフは、震央距離(震源地までの距離)のより短い志賀町富来領家町のデータです。

緊急地震速報の放送は、間に合いません。緊急地震速報機の起動は、地震が終わりかけた頃です。

「震度5程度までであれば、どうにか動ける」と考えれば、地震警報器が鳴って3秒程度しか時間がありません。

また地震警報器が鳴った時点で、大地震かどうかはわかりません。とにかく、反射的に危険な場所から離れるだけです。

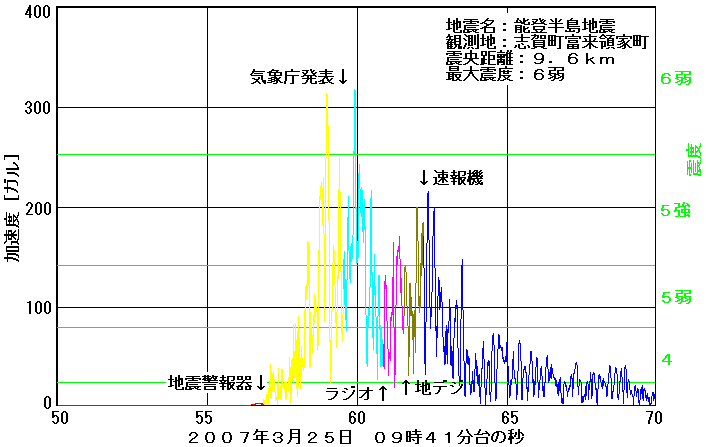

この地震で最大の揺れを観測した輪島市鳳至町のデータを次に示します。緊急地震速報機を除いて、間に合っているように見えます。

しかしグラフ上の「地デジ」は、テレビ画面上に「緊急地震速報」のテロップがでる時刻です。画面を見ていないと気付けません。この時刻から1秒程度遅れて、チャイムが鳴ります。ちょうど「速報機」の時刻です。チャイムは1回が1秒ですから、認識できるのは2秒後くらいになると思います。このよう考えると、認識するよりも前に、揺れが震度6弱に達しています。

この揺れの特徴として、1秒くらいの周期を持っていることが分ります。これは「キラーパルス」と呼ばれ、木造家屋を倒壊させる危険な揺れなんだそうです。