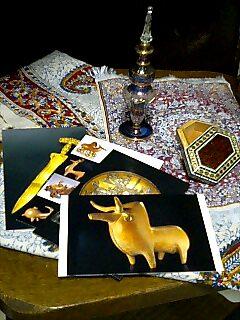

上野のペルシャ展行ってきました。 さすが・・・! イランの国立博物館はじめ、5つの博物館のえりすぐりの収蔵品がきてるので、 どんな小さな展示物でも、おろそかには見られないすばらしさです。 最初の展示物は、主に土器。 五右衛門釜サイズの鉢やら、ハクション大魔王が入ってそうな形のツボやら(無地だったけど)、 動物型のリュトンなんかがたくさんありました。 その中でも私の最初の大感動が、こぶ牛形の土器。 素焼きで作ったこぶ牛の器(口から何か液体が注げるようになっている)なのですが、 シンプルでいて、ものすごく洗練された力強いデザインで、見ているだけで涙が出そうな完成美です。 一日中でもこの前に立って見ていたかった。邪魔なので5分くらいでどきましたが。 あー、大好きだこういうの。古代の人の命の形だ。 でもなんだか、手塚治虫の描く動物のフォルムにも似ているような。 どうやってこれ磨いてるんだろうと思わずにいられない、石の像やレリーフたち。 精密で力強くて、そしてまたすんごいサイズ。 柱や門は持って来れないので、縮小されたレプリカが来てましたが、それでも十分大きかったです。 主に石灰岩に彫刻してあるのですが、ペルシャの石灰岩は色の具合か、磨き方の故か、 不透明なのに半透明に見えたりします。まぁ、どれもぴかぴかに磨き上げられてますしね。 そしてさすがだペルシャ、圧巻の黄金製品の数々。 黄金は主にペルシアの構成民族の1つであるパルティア人が製作していたので 主にパルティアの美術様式で作られている、と解説にはありましたが、 私は見ていて、とてもスキタイ美術に似ていると思いました。 スキタイはアケメネス朝のころの、パルティアはササン朝のころの、共に遊牧民集団なので、 パルティアがスキタイの流れをくむ黄金細工様式を受け継いでるのかも知れません。 そういえば、去年アルタイの至宝展で見たような、首だけおこした動物レリーフの金製品も いくつかありました。器から抜け出してきそうな、首をおこしたライオンの金のカップとか。 やっぱり、古代の遊牧民黄金美術には、共通点があるんですね。 このほかにも。ガラスだ銀だ象嵌だと、本当にどれもあまりにもすごくて、 2時前に入って5時の終了時間で追い出されるまで、たっぷり3時間も見てたんですが、 足は痛かったけどまだまだ、なんだったらこっそり戻ってもう一度見たいと思うほど、 すばらしいものばかりでした。 現地の博物館や世界遺産の写真パネルなどもあったのですが、そういうのを見てると、 ペルシャのこの遺産を引き継いで保管している、現イランの美術館員のレベルの高さを感じました。 そういえば、今回の音声ガイドは俳優の上川隆也さんが吹き込んでいて、 内容もまとまっていて、声もきれいなので、とても聞きやすかったです。 でも私が入ったときには音声ガイドが全部出払っていて、 使い終わった人から回収されるのを10分くらい待ちました。 こんなこと初めてだな。やっぱり人気があるのでしょうか。 そして最後のお楽しみ、ミュージアムショップ。 私は失敗して、荷物といっしょにお財布をロッカーに置いてきてしまったのですが、 入り口のお姉さんに一言って、荷物だけ出してもう一度入れてもらうことができました。 でもこれ閉場ギリであまり人が居なかったから許してもらえたんで、 お財布とか小さい荷物だけはロッカーに入れずに持って入った方がいいと思います。

平日とはいえ夏休み真っ只中だったけど、身動きできないほど混んでるふうでもなかったですし。 これから見学を予定されている方、おススメです。 |

||||