| ヒメハギ 花のしくみ Polygala japonica |

ヒメハギの花は、とても特徴のある形をしています。 5枚の萼のうち2つがまるで花びらのように大きくなり、花の先端にはサンゴ(珊瑚)のような房状の美しい付属体がついています。 (図1)

昆虫が花に訪れると、付属体がついた花冠が下にさがり、雄しべ・雌しべが姿を現します。 昆虫のかわりに指で花冠を下げてみても、黄色い花粉と雄しべを見ることが出来ます。 マメ科の花のしくみによく似ています。 (図2)

この花のつくりはいったいどのようになっているのか、観察してみることにしました。

|

|

| 図1 ヒメハギの花 | 図2 花冠を下げると、花粉と雄しべが現れる |

1.花のつくりと2つの柱頭

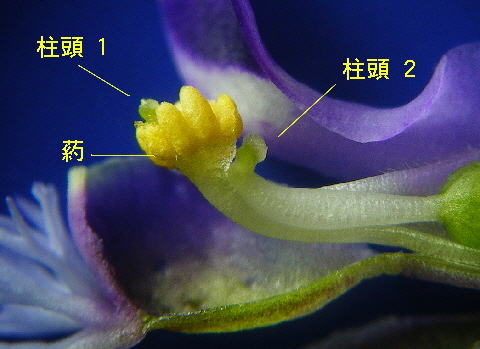

3個ある花弁の1つは舟形となり、舟形花弁がつくる空間に雄しべ・雌しべが収まっています。 雄しべは8個あり花糸の下半分が合着し、8個の黄色い葯は雌しべの柱頭をぐるりと取り囲んでいます (図3)

葯の部分を広げてみると雌しべが現れます。 ヒメハギの雌しべの柱頭は、かわった形をしています。 花柱上部が2つに分かれ、一方は細長くなって葯の中に入っていて、もう一方はずんぐりとして先端から離れた位置にあります。 (図4)

なぜこのような面白いかわった形の柱頭なのでしょうか?

|

|

| 図3 舟形花弁の内部のようす | 図4 葯を広げると雌しべが現れる |

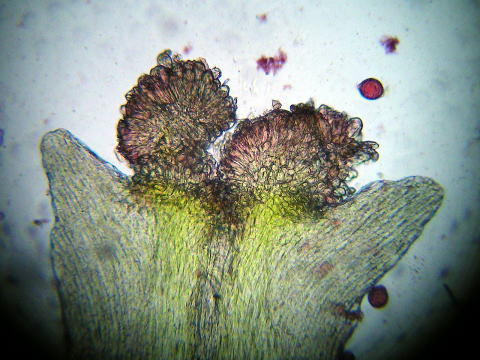

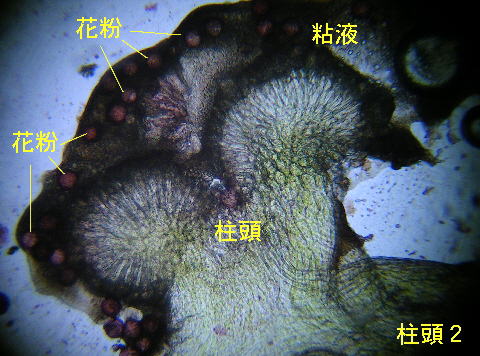

先端の柱頭(以下

柱頭1)は8個の葯の真ん中に位置しています。 (図5)

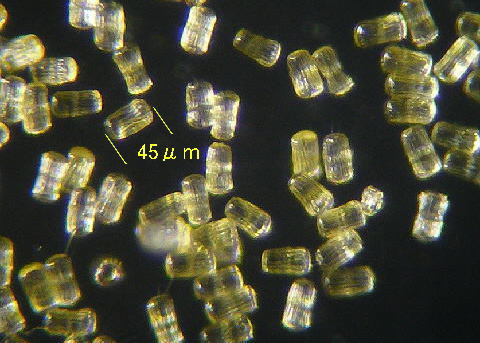

葯が熟すと上部がまるく開き花粉を出します。 出てきた花粉は葯の上に集まり盛り上がってきます。 花粉はさらさらの状態ではなく、しっとりとしているか、粘着性を持っているようです。 ちょうど湿った塩がひとかたまりになっているような状態です。 (図6)

この時、

柱頭1は花粉の中にあって多量の花粉を真ん中でささえ、訪問昆虫に押しつける役割をしていると思われます。 もう一方の柱頭(以下柱頭2)は、花粉にはまったく触れない位置にあります。 こちらは受粉専用で、葯から離れていることから、自家受粉をできるだけ避けるためこの位置にあるようです。 (図5・6)

|

|

| 図5 2つの柱頭 柱頭2は葯から離れている | 図6 花粉が葯の上に集まり、盛り上がる |

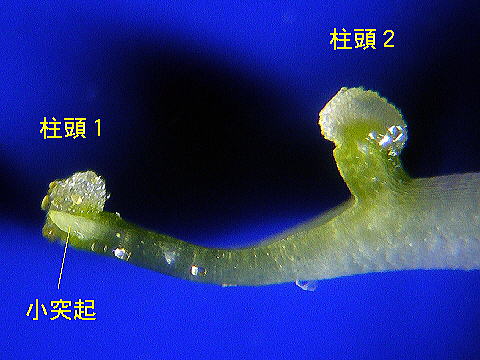

柱頭1の上にある花粉を取り除いてみました。 花粉は触ってみると、ポロリと大きな塊となって離れ、柱頭1が現れます。 (図7)

柱頭1をよく見ると、両側に小突起のようなものが見られます。 この部分は柱頭の両側に翼が張り出していて多量の花粉を集めて支えるのに都合がよくなっているのでしょう。 (図8)

|

|

| 図7 花粉に触ると、ポロリと大きな塊となって離れる | 図8 柱頭1にある両側の翼(小突起) |

|

|

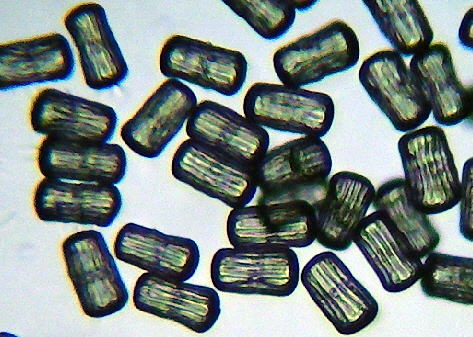

| 図9 ヒメハギの花粉 長径約45μm | 図10 円柱状で縦に筋が入っている |

2.2つの柱頭

ヒメハギの柱頭を観察していて、疑問がわいてきました。

柱頭1は花粉まみれになっていますが、自家受粉をしてしまわないのでしょうか?

図7で花粉まみれになっている柱頭を拡大してみますと、柱頭1は、この段階ではまだ粘液におおわれておらず、花粉がすっと柱頭から離れます。 顕微鏡で柱頭1を観察しましたが、花粉管を伸ばしている花粉は見あたりませんでした。 したがって、この段階では柱頭1は自家受粉はしていないようです。 (図12)

|

|

| 図11 柱頭1は粘液におおわれていない 柱頭2は受粉できる状態 | 図12 柱頭1は粘液におおわれておらず、花粉が柱頭から離れる |

一方、柱頭2はすでに粘液でおおわれていて、受粉可能な状態になっています。 (図13) 他の花で柱頭2に着いた花粉を調べてみると、花粉管を伸ばしている花粉がたくさん見られました。 (図14)

|

|

| 図13 粘液におおわれた 柱頭2と花粉 | 図14 柱頭2で花粉管を伸ばしている花粉 |

では柱頭1は花粉を支えるためだけの「にせの柱頭」なのでしょうか? それとも、柱頭の役割を持っているのでしょうか?

花の後期の柱頭1を調べていましたら、花粉が花粉管を伸ばしているのがありました。 やはり、柱頭1は「にせの柱頭」ではなく、正常な柱頭の役割も持っていると思われます。 (図15)

|

| 図15 花の後期: 柱頭1についた花粉が花粉管を伸ばしている |

柱頭1が正常な柱頭かどうかは、もう少し調べてみないと正確にはわかりませんが、おそらくヒメハギの雌しべは、主に柱頭2が受粉に関与しているようです。

柱頭1は花粉を支え、昆虫に花粉を押しつける役割をしていますが、ちゃんと受粉できる機能も持っていて、成熟時期をずらすなどして受粉できるようになると思われます。 たとえば、昆虫が訪れない場合などには自家受粉して種子をつくるのではないでしょうか。 そうだとすると、なんという巧みな仕組みなのでしょうか。

3.訪問昆虫

ヒメハギの花を観察していますと、ときどき昆虫が訪れています。 この日はヒメハラナガツチバチが花に訪れていました。 (図16) ヒメハギの花には雌しべの奥に蜜がたくさん出ていますのでこれを舐めているようすです。 (図17)

*ヒメハラナガツチバチの名前については「日本昆虫協会HP」の昆虫質問箱でお尋ねしました。

|

|

| 図16 ヒメハラナガツチバチが訪れる | 図17 雌しべの奥に蜜がある |

ヒメハラナガツチバチが飛び去った花を見ると、舟形花冠が下にさがり、黄色い雄しべが見える状態になっています。 この花は見事にヒメハラナガツチバチに花粉をつけたようです。 (図18・19)

|

|

| 図18 花の蜜を舐めているようす | 図19 舟形花冠がさがり雄しべが見える |

小型の黒色をした甲虫(ケシキスイの仲間?)も花に訪れ、舟形花弁を下げずに隙間から中に入り込んで、しばらくすると花弁の隙間から出てきました。 花粉を食べていたのでしょうか、この小さな昆虫もきっと受粉に貢献しているのでしょう。 (図20・21)

|

|

| 図20 花弁の隙間から中に入りこむ甲虫 | 図21 花弁の隙間から出てきた甲虫 |

【 参考文献 】

・佐竹 義輔・大井次三郎・北村 四郎 2002. 「日本の野生植物・草木Ⅱ離弁花類」 平凡社

・清水 建美

2001 「図説植物用語事典」 八坂書房

| TOP なかなかの植物ルーム BBS |