| マタタビ 花と果実 Actinidia polygama |

マタタビは初夏に葉を白くして、その存在をアピールします。 花はほのかに良い香りがして、白い梅の花に似ていて夏に咲くことからナツウメとも呼ばれるそうです。

|

このマタタビの花には、雄花と両性花があると書いてある図鑑と、雄花・雌花・両性花があると書かれている図鑑があります。 はたしてどちらが正しいのでしょうか、雌花について以前から気になっていましたので観察してみました。

1.雄花・両性花と雌花

マタタビは雄株に雄花を咲かせます、雄花は雄しべだけが目立ちますのですぐにわかります。(図1) 両性株には、雄しべと雌しべが見られる両性花(図2)と、花弁と雄しべがない萼と雌しべだけの花(図3)があります。

|

|

|

| 図1 マタタビ 雄花 | 図2 マタタビ 両性花 | 図3 花弁と雄しべがない雌しべだけの花 |

ポケット図鑑などには、図3の花を雌花としているものがありますが、はたしてそうでしょうか。 マタタビの両性花が咲いている株の下には、白い花びらがたくさん落ちています。 (図5)

|

|

| 図4 両性花と雌しべだけの花 | 図5 落ちているマタタビの白い花びら |

白い花びらを集めてみますと、それぞれの1枚の花弁に雄しべが着いています。 (図6) この花びらは、マタタビの両性花の花弁が落ちたものです。 両性花の着いた枝をよく探してみますと、花弁が落ちる途中の花も見つかりました。 (図7)

|

|

| 図6 花弁には雄しべが着いている | 図7 花弁が落ちる途中の花 |

さらに「花弁が無い」つぼみがあるかもしれないと思い探しましたが、見ることができたつぼみにはすべて花弁がありました。

いかにも雌花が咲いているような花(図3)は、観察した限りでは、両性花の花弁が落下したもので、初めから雌花が咲いたものではありませんでした。

2.雄花と両性花の花粉

次に両性花とされている花の中に、花粉を出していない花があり、それが雌花とされているのかもしれません。

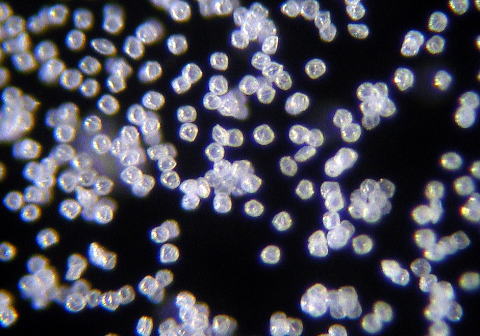

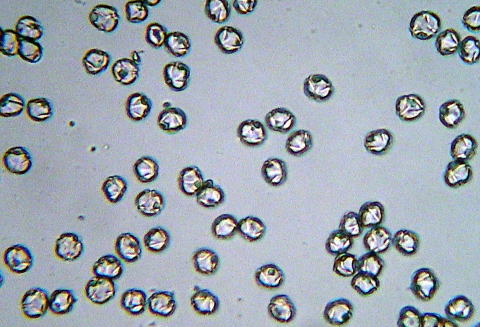

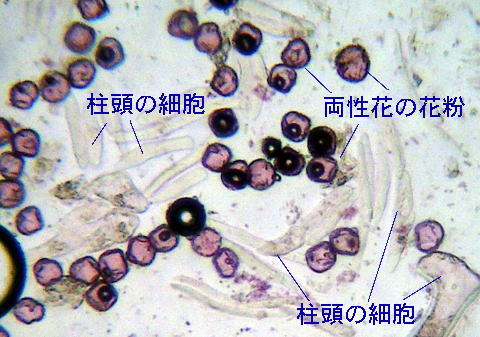

そこで雄花と両性花の花粉を調べてみました。 マタタビの花粉はとても細かいのですが、雄花にも両性花にもどちらも花粉がでていました。 しかし、雄花の花粉と両性花の花粉では形状がまったく違っていました。

|

|

| 図8 左:雄花 右:雄花の花粉 (長径32〜33μm) ラグビーボール状 | |

雄花の花粉(図8)はラグビーボール状で大きいのに対し、両性花の花粉(図9)はとても小さくて粒状です。

|

|

| 図9 左:両性花 右:両性花の花粉 (径18〜20μm) 小さくて粒状 | |

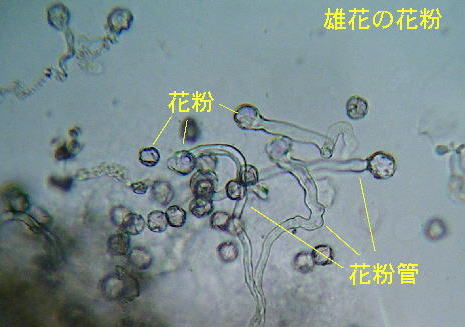

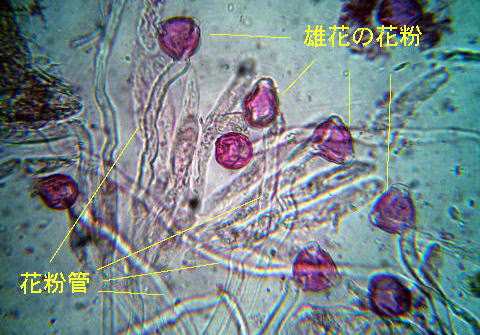

これらの雄花の花粉と両性花の花粉について、花粉管の発芽実験を行ってみました。

寒天培地で3時間後の花粉管発芽のようすです。 雄花の花粉からは花粉管が長く伸びています。 (図10) 一方、両性花の花粉は花粉管が発芽せず、原形質吐出も見られませんでした。(図11)

|

|

| 図10 雄花の花粉 花粉管が伸びる | 図11 両性花の花粉 花粉管は発芽せず |

|

| *花粉が出る前に雄しべと花弁を取り除いて、室内で実験を行いました |

|

|

| 図12 雄花の花粉 一斉に花粉管が伸びる | 図13 両性花の花粉 花粉管がまったく発芽しない |

このことから、調べた両性花の花粉には発芽能力がなく、不稔の花粉であることが分かりました。 つまり外見は両性花なのですが、機能的には雌花であるということになります。

この場所(福岡県)に咲いている両性株5株に咲いている両性花24個を調べたところ、すべて不稔の花粉でした。 この場所の両性花が結実するには、雄花の花粉が必要になってきます。

3.訪問昆虫

マタタビの花を観察していると、昆虫が花に訪れて花粉をさかん集めたり、舐めたりしています。(図14・15) マタタビが結実するには、雄花の花粉が必要であることを考えれば、両性花の不稔の花粉は、昆虫を呼び寄せるために大切な役割を果たしているのではないでしょうか。

|

|

|

| 図14 両性花(雌花)に訪れるハナバチの仲間 | 図15 雄花に訪れるアブの仲間 | |

4.マタタビの実は果実ではなかった

今回マタタビの花を観察していて、驚いたことがあります。 花が咲いている時期なのに、マタタビの実がもうこんなに大きくなって、たくさん実っています。 (図16・17) マタタビの果実は秋に実るとばかり思っていただけに、「えっ!?」と思いました。 さらに驚いたことには、マタタビの実ができているのは、雄株でした。 (図17)

|

|

| 図16 花の時期にすでに見られる、マタタビの実 (6月14日) | 図17 マタタビの実 雄株にできている |

「週刊朝日 植物の世界」(朝日新聞社)には、「マタタビの果実には2種類ある。1つは正常に生育した楕円形のもので・・・、もう1つは、虫こぶができて凸凹になった球形のものである」 と書かれてあります。

今までマタタビの実といえば、果実に虫こぶができて、このようにゴツゴツになったものだと思い込んでいました。 これは間違いでした。 本当の果実はもちろん両性花(雌花)にできますが、こちらの凸凹の実はなんと雄花にできているのです。

|

|

| 図18 花が開く前にできている マタタビの実 | 図19 雄花の子房にあたる部分に虫こぶ |

実際には、マタタビミタマバエが産卵することによって、雄花の子房にあたる部分がふくれ、花が咲く頃に(花が開かないまま虫こぶになるものも多い)このような虫こぶが出来るもので、見かけは果実のようでも、果実ではないということが初めて分かりました。 (図18・19)

5.両性花(雌花)にもできる虫こぶ

また、虫こぶはほとんど雄花にできるのですが、中には両性花(雌花)にも虫こぶができているものがありました。 (図20・21) こちらの虫こぶも受粉して果実になったものではなく、花の時期にすでにこんなに大きくなって実のような形になっていました。

|

|

| 図20 両性花(雌花)にも虫こぶ | 図21 両性花(雌花)の子房の虫こぶ |

今年の秋〜には、今度はこの虫こぶの中に住んでいるマタタビミタマバエの幼虫のようすや、さらに成虫も見てみたいと思っています。

(2009.6.21)

【 参考文献 】

・寺林 進・三木栄二 1995 「週刊朝日 植物の世界」

7-115 Vol.78 朝日新聞社

・富成 忠夫 1980 「野外ハンドブック・7 樹木2」 p.100

山と渓谷社

| TOP なかなかの植物ルーム BBS |