|

|

| ロウバイの花 Chimonanthus praecox |

|

|

1.雌しべ先熟

.jpg) |

.jpg) |

| 写真1 雄しべが中央に集まっている花 | 写真2 雄しべが広がっている花 |

ロウバイの花をよく見ますと、雄しべが中央に集まっている花と、雄しべが広がっている花が見られます。 (写真1・2)

雄しべが広がっている写真2の花が、咲き始めたばかりの花です。

咲き始めから順に並べてみると、雄しべははじめ広がっていますが、数日後には中央に集まってきます。 (写真3)

|

| 写真3 咲き始め → 雄しべが中央に集まる → 花粉を出す |

咲き始めの花では中央に糸状の雌しべがあり、まわりの雄しべからはまだ花粉が出ていません、雌性期です。 (写真4)

咲いてから数日後の花では、雄しべが中央に集まり、葯から花粉をたくさん出しています、雄性期です。 (写真5)

|

|

| 写真4 中央に雌しべ(雌性期) | 写真5 葯から花粉を出している(雄性期) |

このように、ロウバイは雌しべ先熟の花を咲かせて、雌しべと雄しべの熟す時期をずらすことによって自家受粉を避けています。

2.雌性期の花

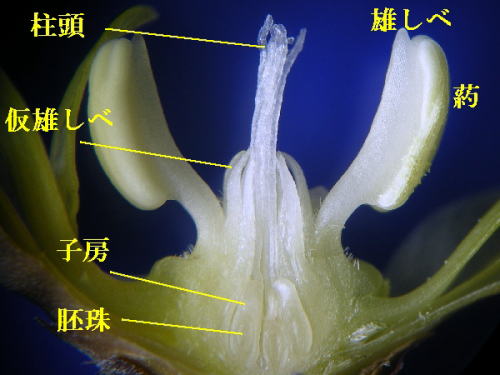

雄しべは花糸が短く、外側に葯が着いています。 雌しべに花粉が着きにくい配置になっています。 (写真6)

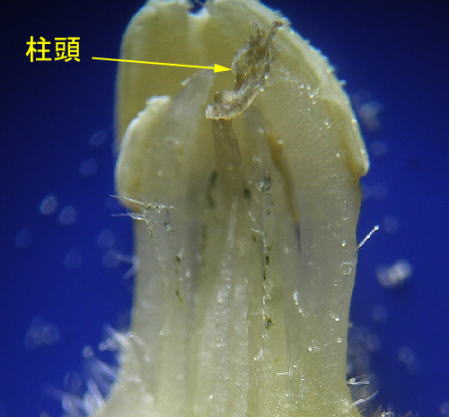

雌しべは数個の柱頭が集まって束のようになっています。 1本1本がそれぞれ1つの雌しべで、数個あります。 (写真6・7)

|

|

| 写真6 雌性期の花 | 写真7 柱頭のようす |

週刊朝日百科 「植物の世界」には、『雌しべは単心皮性で、5〜30本あり、花被筒の内側につく』と書かれてあります。

この花を調べてみると、7個の雌しべがありました。 柱頭部は粘着性があるのでくっついて離れにくくなっています。 (写真8)

個々の雌しべは長楕円形の子房から長い花柱を伸ばしています。 花柱と柱頭との区別ははっきりしていません。 (写真9)

|

|

| 写真8 7個の雌しべが花被筒の内側についていた | 写真9 雌しべ |

「植物の世界」に書かれてある『雌しべは、花被筒の内側につく』の部分はわかりにくかったので、山渓「樹に咲く花」を見比べますと

『雌しべは壺型の花床の中に多数つく』と書かれており、こちらの方が用語は違いますが、わかりやすい表現でした。 (写真10)

仮雄しべは、長い毛が生えていて雄しべの内側にあり、雌しべの柱頭を取り囲んでいます。 (写真11)

|

|

| 写真10 壺型の花床の中につく雌しべ | 写真11 仮雄しべ |

3.雄性期の花

雄性期では、雄しべが中央に集まり雌しべをおおい隠しています。 中にある雌しべの柱頭はすでに萎びています。 (写真12)

雄しべの葯は縦に長く裂け、花粉を出しています。 (写真13・・雌しべの柱頭をほぐして撮しました)

|

|

| 写真12 雄性期の雌しべの柱頭 | 写真13 雄性期の花 |

雌しべ先熟の花は、オオバコやスズメノヤリなどの風媒花に多いのですが、風媒花ではないと思われるロウバイが、雌しべ先熟の

花を咲かせるのは、少し意外でした。

またロウバイの花は、外花被片から内花被片に変化するようす・雄しべから仮雄しべに変化するようすが見られることや、

雌しべが単心皮性で多数あるなど 原始的な被子植物の形態を持った花のようでした。

4.訪問昆虫

早春に咲くロウバイはとても良い香りと、蜜を用意しています。 (写真14.15)

花期も長く、1週間以上も花を咲かせています。 ロウバイはいったいどんな訪問者を待っているのでしょうか?

|

|

| 写真14 内花被片の蜜 | 写真15 内花被片の蜜 |

2月の寒い日が続いたあとに訪れた久々の暖かい日、ロウバイに訪問昆虫がやって来ました。

|

|

| 写真16 訪問昆虫 ハエ | 写真17 訪問昆虫 ハエ |

早春の暖かい陽をあびて、何匹かのハエがロウバイを訪れて、蜜をさかんに舐めていました。 (写真16 ・17)

内花被片の色は、蜜標となっていますが、ザゼンソウなどと同じ暗紫色はハエが好む色だということを思い出しました。

そういえば、ロウバイの花の大きさ そして雄しべ・雌しべの高さは、ハエのサイズにまさにぴったりですよね。

なお、ハエ以外にも小さなアブも来ていました。 またメジロが時々木に止まったのを見たこともあります。

もう少し続けて観察したら、訪問昆虫がさらにはっきりわかってくると思います。

(2008.2.11)

| なかなかの植物ルーム BBS TOP |