|

|

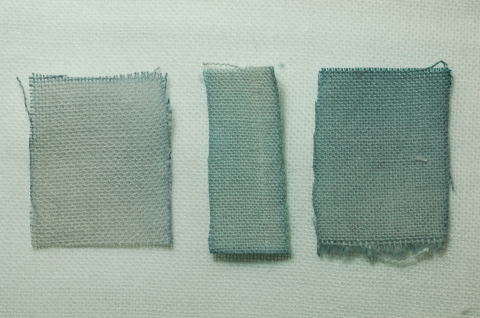

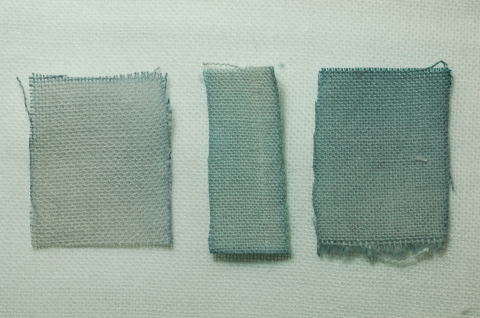

| 写真 1 うすい藍色に染まった布 | 写真 2 数日たつと赤変する(8日後) |

| 萬葉のヤマアイ染め |

ヤマアイの染色について、『石川の植物』のmizuaoiさんと、『そよ風のなかで』のそよかぜさんから、”辻村嘉一氏が山藍の染色を研究した”という情報を教えて頂きました。

さっそく図書館で調べると「萬葉の山藍染め」(辻村嘉一 昭和59年)という本が、図書館に寄贈されていることがわかりました。 館内で閲覧したところ、辻村氏は山藍の染色について、独自の考察によってコツコツと研究された様子や、山藍への深い思いが著されていました。

1.ヤマアイの染色性

ヤマアイでは、いったんは青(藍)色に染まるのですが、この青(藍)色は、藍成分(インジゴ)ではなくまったく別の色素だそうです。

ヤマアイの白い地下茎をしぼって、無色の汁を滴下すると、青色に変わります。 しかし、この青色は数日のうちに赤変し、かつ水を入れるとこの色は溶け去るので、ヤマアイには染色性は無いとされています。 (写真 1・2)

また分析の結果でも、ヤマアイ自体にも藍成分(インジゴ)が含まれていないことが、確かめられています。

|

|

| 写真 1 うすい藍色に染まった布 | 写真 2 数日たつと赤変する(8日後) |

辻村氏は、なんとかこの藍色に染色ができないものかと、何百回もの試し刷りを試み、長い試行錯誤の末、ついに昭和51年の12月に、銅媒染で藍色の染液がそのまま布に染着して、水洗しても流失しないことを発見しました。

今回は、辻村氏が山藍染めを探求し、ついに発見した「萬葉の山藍染め」を、体験してみたいと思います。

2.辻村法による山藍染め

まず、ヤマアイの白い地下茎の部分を採取します。

ていねいに地下茎を掘っていると、こんな面白い株がありました。 雌花と雄花が別々に咲いていますが、同一の茎の根元から分かれている個体です。 ヤマアイは雌雄異株とされていますが、これは雌雄同株ということですね。 (写真 3)

|

| 写真 3 雌花と雄花が、同一の茎から咲いている 雌雄同株 |

採取した白い地下茎を、4日ほど天日干しをします。 すると、濃い藍色に変化します。 (写真 4・5)

|

11.jpg) |

| 写真 4 地下茎を天日干しにする | 写真5 濃い藍色になる(4日目) |

天日干しをしている期間に、媒染液を作ります。 本には硫酸銅を使って媒染すると書かれていますが、硫酸銅は劇薬なので手に入りません。 そこで代理品ですが、身近にある酢と10円玉で、酢酸銅を作りました。 (写真 6・7)

111.jpg) |

1.jpg) |

| 写真 6 酢に10円玉を入れる | 写真 7 酢酸銅ができる(5日目) |

ろうけつ染めにするので、下絵を描きます。 シロバナエンレイソウと蝶を描いてみました。

藍色になった地下茎を細粉するための、ミニすり鉢を100円ショップで購入。 これで準備完了です。 (写真 8・9)

2.jpg) |

11.jpg) |

| 写真 8 ろうけつ染めの下絵描き | 写真 9 100円ショップで購入したミニすり鉢 |

ミニすり鉢で藍色の地下茎を細かくしてゆきます。 このミニすり鉢は小さすぎて、するのに苦労しました。 やはり、実用には適していないようです。 頑張ってすり鉢で細かくしてゆくと、淡青色の粉になります。 (写真 10・11)

1.jpg) |

11.jpg) |

| 写真 10 天日干しした地下茎を細かく刻む | 写真 11 淡青色の粉になる |

この淡青色の粉に、水を注ぐと藍色になります。 この藍色の地下茎を絞ると、とても綺麗な染液ができます。 (写真 12・13)

11.jpg) |

1.jpg) |

| 写真 12 水を注ぐと藍色になる | 写真 13 藍色の染液をしぼり出す |

ろう描きした布に、筆で染液を引きます。 絵は蝶だけにしてみました、ちょっとした染色家の気分です。 (写真 14)

11.jpg) |

| 写真 14 ろう描きした布に、筆で染液を引く |

絵のつたなさはご容赦下さい。 ほんとうは、布全面を藍色の染液に漬けると良いのでしょうが、液が少なかったので、ろう描きした周りだけ染液を引いてみました。 葉っぱを描いた部分には、生葉を絞った緑色の液を引いてみました。 (写真 15)

11.jpg) |

| 写真 15 淡青色(1回塗り) 藍色(4回塗り) |

1回塗りの部分は淡青色に、4回塗りではみごとな藍色に、生葉では緑色に染まりました。

乾いたら酢酸銅の媒染液を塗って1日おき、水洗いしたのち、ろうをアイロンで溶かせば、ヤマアイの藍染めの出来上がりです。 (写真 15)

2.jpg) |

| 写真 16 酢酸銅の媒染液を塗り、ろうをアイロンで溶かして完成 |

3.古代の山藍染めは、何色だったのか?

山藍染めの歴史は、あまりにも古く神話から始まっています。

・其の臣紅き紐著けし青摺の衣を服たり (古事記)

・青摺の裳唐衣あゐしてゑがきて赤紐など結びかけたれば・・・ (清少納言)

・足引の山あいにすれる衣をば神につかふるしるしぞと思ふ (紀貫之)

記紀に現れる最初は「青摺(あおずり)の衣」です。 山藍で布を染めた「青摺(あおずり)の衣」とは、実際にはどんな色合いだったのでしょうか?

文字通りの藍色であったとの考えと、葉緑素染の緑色だとの考えが研究者によって分かれていました。 ところが、ヤマアイには藍成分(インジゴ)が含有されていないことが確かめられてからは、緑色説が有力となっています。 これは現在の図鑑にも、この緑色説が採用されています。

辻村氏は、「山藍はその神秘的な天然色素の正体を明かすことなく、永い歴史の中で、葉緑素だけしかほのめかされなかったことは、あまりにも不思議である」と述べています。

そして、山藍のこの藍色染めを発見したにもかかわらず、謙虚な研究者 辻村氏は、「山藍による藍色染めは、今頃になって個人の発見したものではなく、遠く古代の先人がすでに発見し、その手法を秘して語らなかった、まぼろしの山藍染めであることを念願してやまないものである」とも書かれています。 嬉しい言葉だと思いました。

(2008.5.3)

【 参考文献 】

・辻村 嘉一 1984 「萬葉の山藍染め」 染織と生活社

・増井幸夫・神崎夏子 2007 「植物染めのサイエンス」 裳華房

| TOP なかなかの植物ルーム BBS |