| サツマイナモリ 異形花柱花 Ophiorrhiza japonica |

1.長花柱花

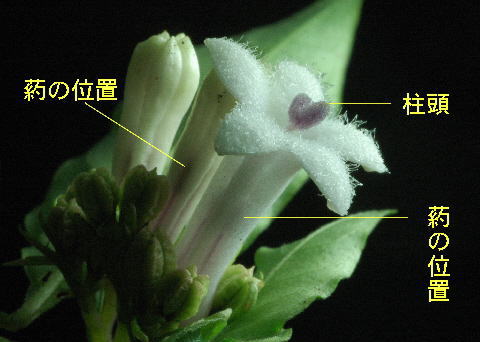

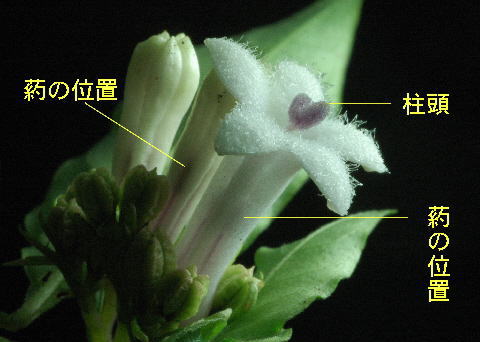

サツマイナモリの花は、サクラソウの花と同じ異形花柱花です。 花冠の中心が赤紫っぽく見えるのが雌しべの柱頭です。 柱頭はずんぐりしていて、花冠から少し突きだしているのがわかります。 こちらは長花柱花です。 (図1)

光に透かしてみると 花筒の中程が濃い紫色に見えます。 これが花筒内にある雄しべの葯の位置です。 また、白い花筒に紫色のすじがうっすらと見えているのは、花糸の色が透けて見えているものです。 (図2)

|

|

| 図1 サツマイナモリ 長花柱花 | 図2 柱頭と透けて見える葯の位置 |

2.短花柱花

こちらは短花柱花で、花冠から黒っぽい葯が見えています。 (図3) 隣に枯れた花がありましたので開いてみますと、長い5本の雄しべがあり、高い位置に葯があります。 花筒の中程の低い位置に雌しべの柱頭が見られます。 (図4)

|

|

| 図3 サツマイナモリ 短花柱花 | 図4 長い5本の雄しべ葯と柱頭 |

長花柱花と短花柱花の断面を並べてみました。 柱頭と葯の位置の違いがよくわかります。 (図5)

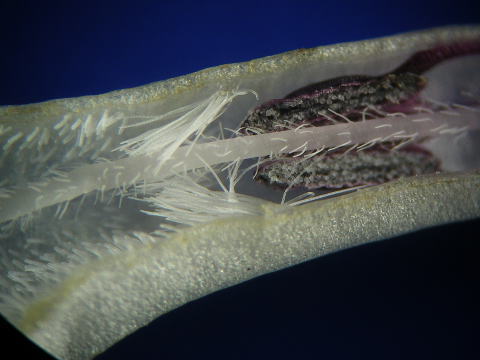

花冠の中には白い毛がたくさん生えていて、雌しべの根元には、長花柱花・短花柱花ともに蜜をたっぷり出しています。

|

|

| 図5 長花柱花と短花柱花の断面 | |

3.柱頭の形状

長花柱花と短花柱花は、柱頭と葯の高さの違いだけでなく、柱頭の形状にも違いが見られます。 長花柱花では柱頭が大きくずんぐりした球状です。 短花柱花の柱頭は、細っそりしていて長くなっています。 (図6)

|

|

| 図6 柱頭の形状の違い | |

さらに、柱頭の突起のようすも違います。 長花柱花では柱頭の突起が長く、短花柱花の柱頭では突起が短いという違いが見られます。 (図7・8)

|

|

| 図7 長花柱花の柱頭 突起が長い | 図8 短花柱花の柱頭 突起が短い |

4.花粉の大きさ

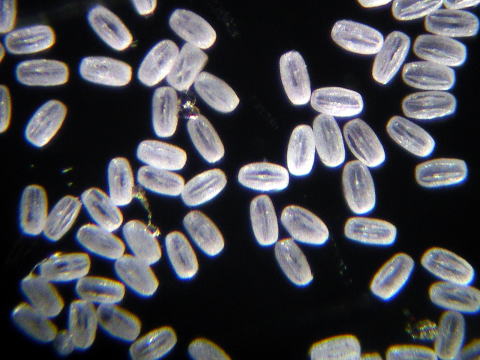

花粉は白色で俵型をしています。 長花柱花の花粉はやや小型で、短花柱花の花粉はやや大型です。 (図9・10)

|

|

| 図9 長花柱花 小型の花粉 | 図10 短花柱花 大型の花粉 |

大きさを測ってみますと、長花柱花の花粉は長径が約50μm、短花柱花の花粉は長径が約63μmほどでした。 (図11・12)

|

|

| 図11 長花柱花の花粉 20目盛り×2.5μm=50μm | 図12 短花柱花の花粉 25目盛り×2.5μm=62.5μm |

5.花筒内の白い長毛

長花柱花と短花柱花では、花筒内の白い長毛のようすも違いが見られます。 (図13)

短花柱花では、この長毛が下向きにまばらに生えていますが (図14)、長花柱花では雄しべの葯の上部に、上向きに密生しています。 (図15)

|

|

| 図13 花筒内の白い長毛のようす | 図14 短花柱花・・・長毛が下向きにまばらに生える |

なぜこのような毛の生え方に違いがあるのでしょうか?

まばらな長毛が下向きに生えているのは、昆虫を奥まで入りやすくして柱頭に受粉させるためのように見えます。 上向きに密生した長毛は、中に入って来ようとする昆虫をこれ以上奥に入れないようにしているように見えます。 昆虫を花の入口付近でうろうろさせることによって、突きだした柱頭に花粉をより有効に着けるための工夫かもしれない・・・と考えてみました。

|

|

| 図15 長花柱花・・・葯の上部に、上向きに密生 | 図16 サツマイナモリ 長花柱花 |

しかしサツマイナモリに訪れる昆虫をまだ見たことがありません。 いったい、サツマイナモリにはどのような昆虫が訪れるのでしょうか? そしてその訪問昆虫は、短花柱花にはすっと入りこみ、長花柱花では入り口付近でうろうろするのでしょうか? 今後も注意して観察を続けてみたいと思います。

(2006.12.3

09.2.25)

| TOP なかなかの植物ルーム BBS |