| ヤナギバルイラソウの種子 Ruellia brittoniana Leonard |

ヤナギバルイラソウに気がついたのは、2002年の夏でした。 初めはこの花の名前がまったくわからず、大きな青紫色の花の感じから、園芸植物の逸出ではないだろうかと思っていました。 その後、どうやらメキシコ原産の外来植物で、まだ帰化植物図鑑にも載っていないヤナギバルイラソウ(キツネノマゴ科)だということが判明しました。

このヤナギバルイラソウの種子を観察していましたところ、驚くべき特徴を見出しましたので、観察したことをまとめてみました。

1.花のようす

ヤナギバルイラソウの花期はとても長く、こちら(福岡県)では6月~10月まで花が見られます。 花冠は長さ約3.5cmほどで、花筒の中程から少し”くの字”にまがり、5裂した花冠裂片にはフリルがついたような感じです。 (写真1・2)

|

|

| 写真1 ヤナギバルイラソウ 葉が細い | 写真2 花冠の長さは約3.5cm |

花は直径約4cmほどです。 花冠の中に隠れるように、中央に先が2つに割れた雌しべが1本と、長い雄しべ2本、短い雄しべ2本があります。 (写真3・4) 花は1日で終わり、夕方になると雌しべを残して、花冠がするりと落ちてしまいます。

|

|

| 写真3 花は直径4cmほどで、雄しべ雌しべは見えにくい | 写真4 花冠の内部のようす |

ヤナギバルイラソウは、長い花期の間、花が終わると次々に果実を作ってゆきます。 果実は細長いレンズ型で、熟してくると上向きになり、縦にはっきりと裂ける時の溝が見られるようになります。 (写真5・6)

|

|

| 写真5 やや下向きの若い果実 | 写真6 縦にはっきりと溝が見られる |

2.はじける果実

ヤナギバルイラソウの果実は、完全に熟すとパチンと音をたてて、縦に真っ二つに割れて、平べったい種子をはじき飛ばします。 開いた果実にはトゲのようなものが見られます。 これは胚珠の柄が発達した弾力性のある刺状の「射出器」で、果実が裂けると同時に種子をはじきとばす働きを持っています。 (写真7・8)

観察中にちょうど果実が裂けて種子が顔に当たり、痛いくらいの勢いでした。 すぐに飛んだ種子を探すと、約2mほど先まで飛んでいた種子もありました。

裂けた果実のようすは、まるで映画のジョーズが口を大きく開いたようですね。

|

|

| 写真7 裂けた果実のようす | 写真8 種子と胚珠の柄が発達した射出器 |

ヤナギバルイラソウの花だけを見ていて、どうしてキツネノマゴ科なのかよくわかりませんでしたが、秋になりキツネノマゴの果実が裂けて同じように種子を飛ばす形を見ていたら、なるほど!と思い当たりました。 果実が裂けて種子を飛ばす仕組みや果実のつくりがそっくりでした。 (写真9・10)

|

|

| 写真9 キツネノマゴの花 | 写真10 キツネノマゴの果実と種子 |

3.膨らむ種子

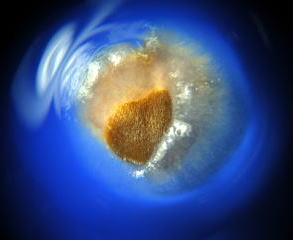

ヤナギバルイラソウの1つの果実には種子がおよそ24個ほど入っています。 種子は丸くて平べったい円盤状で直径2mmほどです。 (写真11・12)

|

|

| 写真11 果実と24個の種子 | 写真12 丸い円盤状の種子 (1目盛り 0.1mm) |

ヤナギバルイラソウは果実が裂けて種子を飛ばしますが、飛ばされていった種子には、さらにすごい仕組みが隠されていました。

この種子が水分に触れると、一気に水分を吸い取って何倍にもふくれあがります。

種子が水を吸って一気に膨らんでゆく様子です。 (写真13.1~3) (水の上に種子を乗せたため、下側から半透明の物質でおおわれていっています。)

|

|

|

| 写真13.1 通常の種子 | 写真13.2 水を吸って膨らんでくる | 写真13.3 全体が膨らんだようす |

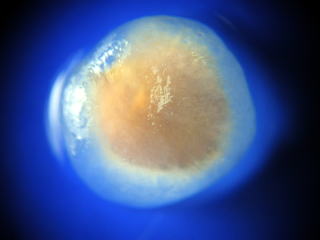

通常の種子と、水分を吸って膨らんだ種子との比較です。 水分を吸って膨らんだ種子は、ぷよぷよしていて粘着力があります。 水分がやや少なめの時には、さらに強い粘着性がみられます。 (写真14)

|

| 写真14 水分を吸うと種子は膨れあがる |

水分を吸って膨らんだ時のようすを、もう少し詳しく観察してみました。 写真15はヤナギバルイラソウの種子をうすく切って、水を吸わせたものです。

|

| 写真15 種子をうすく切って、水を吸わせたもの |

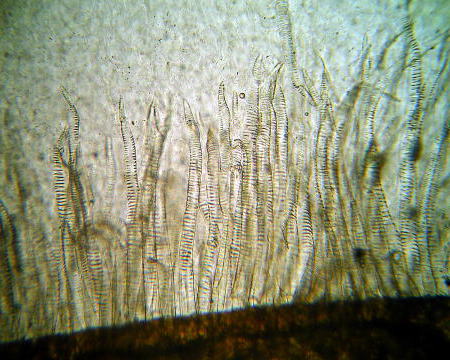

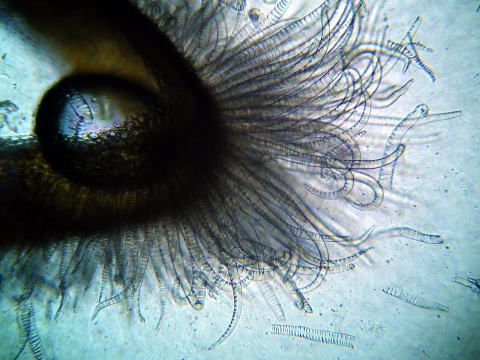

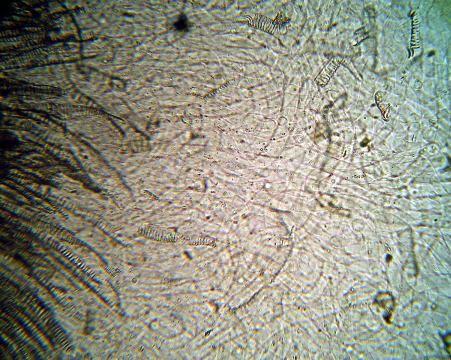

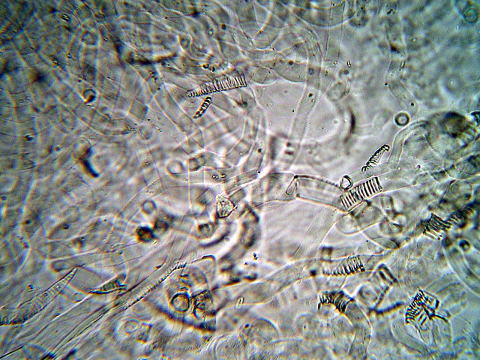

水分を吸って膨らんだ種子の周りの半透明の物質、1~4の部分を顕微鏡で観察してみました。 (写真16.1~16.4)

|

|

| 写真16.1 種皮の表面には、極細い毛のようなものが多数ある | 写真16.2 等間隔の縞模様があり、くねくねしているものもある |

|

|

| 写真16.3 膨らんでいる部分には、ロープ状の物質が無数にある | 写真16.4 ロープ状の物質は毛のようなものを突き破っている |

ヤナギバルイラソウの種子に見られるロープ状の長い物質は、太さが20μmほどです。 この形態や太さ、水を吸って膨潤するようす、粘着性などから考えて、これはヤドリギやバジルの種子にみられる、セルロースを含む粘性の水和ゲル(セルロース性ハイドロコロイド)であろうと推測されます。

また写真16.4では、ロープ状の物質が毛のようなものを突き破って伸びているようすが見られます。 このことから、種皮の表面の極細い毛のようなものは、セルロース性ハイドロコロイドがパックされている細胞ではないかと思われました。

※ヤドリギの種子にみられる、セルロース性ハイドロコロイドについては、「ヤドリギ

のviscin組織」をご覧下さい。

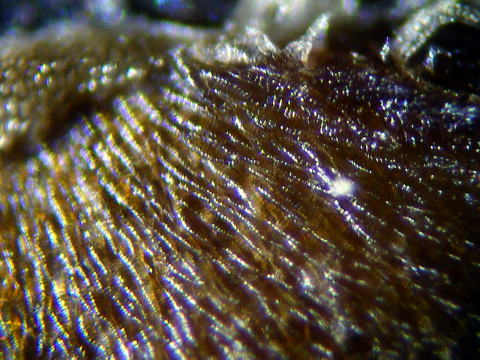

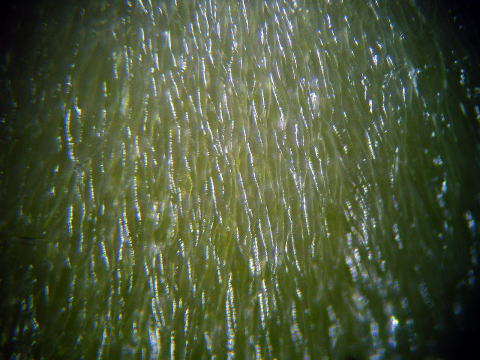

|

|

| 写真20 種子の表面の毛のような細胞(?) | 写真21 一定方向に無数に配列している (若い種子) |

ヤナギバルイラソウの種子の表面には、長さ約0.3mmの極細い毛のような細胞(?)が、種子のへそから先端に向かって、まるでハリセンボン(魚)の刺のように、一定方向に無数に配列していました。 (写真20・21)

4.種子の散布

ヤナギバルイラソウの種子は、果実が弾けて飛ばされた後、水分があれば一気に膨れその場所に付着したり、時には人や動物などにも付着して散布されてゆくのでしょう。

ヤナギバルイラソウは水際に多く生え、果実が弾けるだけでは、種子は無駄に川の水に流されてしまいそうだなとずっと思っていました。 また石垣の隙間などにも生えているものは、2mくらいの高さでも生えています。 よくこんな高くて狭い場所に生えるものだと不思議でした。 (写真22・23)

|

|

| 写真22 川沿いを好んで生える | 写真23 石垣の隙間に生えるヤナギバルイラソウ |

今回、この種子を観察してみて、はじき飛ばす力+粘着力という2つのすごい特徴が、種子散布に大いに役立っていることがわかり、今までの疑問が解けたような気がしました。 また、あらためてヤナギバルイラソウの種子散布のすばらしさに驚かされました。

(08.10.15)

【 参考文献 】

・佐竹 義輔・大井次三郎・北村 四郎 2002. 「日本の野生植物・草木Ⅲ」 平凡社

・Azuma,Jun-ich

; Sakamoto,Masahiro 2003.Cellulosic Hydrocolloid System Present in Seed of

Plants

「植物の種子に存在するゲル状セルロース」

| TOP なかなかの植物ルーム BBS |