|

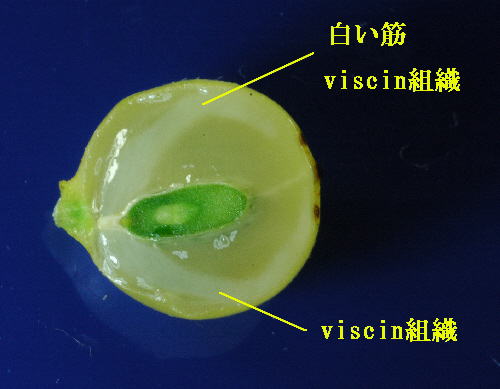

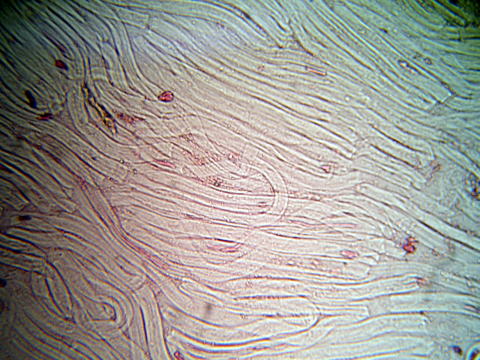

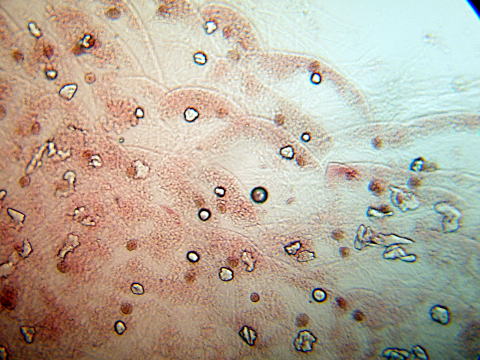

| 写真 1 ヤドリギ果実中のviscin組織 |

| ヤドリギ の viscin組織 |

ヤドリギの果実にある“白い筋”について調べていて、ようやく記述されている研究論文を見つけました。

ごく最近、セルロースを研究する分野で注目されており、 『植物の種子に存在するゲル状セルロース』(Azuma,J

; Sakamoto,M 2003)の論文で、『B.ヤドリギの果実に含まれるセルロース系ハイドロコロイド』として記述がされていました。

この研究論文をもとに、ヤドリギの“白い筋”について説明をしてみたいと思います。 (以下の「 」は記載内容です)

1.ヤドリギ の viscin組織

なかなかHP 『 ヤドリギの果実 』 の中で、“白い筋”と呼んでいた部分は、viscinと呼ばれる組織だと書かれています。

「その中にセルロースと酸性・中性多糖が存在し、この複合物質は粘着性がある。」と記述されています。 (写真1)

|

| 写真 1 ヤドリギ果実中のviscin組織 |

viscinという名前は、viscid (粘着性の、ねばねばした)に由来していると思われます。

ヤドリギの属名 Viscum album ssp. coloratum に用いられている、 Viscum も、とりもちに由来する語で、(粘着性)を意味していますので、まさに同じ特徴から名がついたものどうしでしょうか。

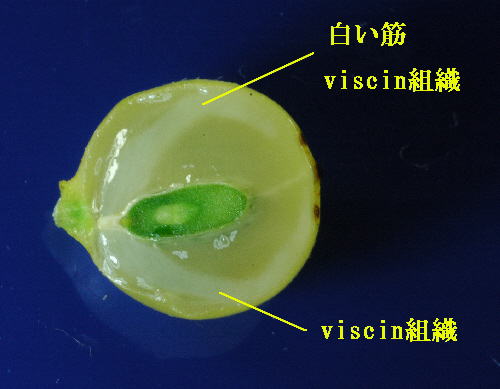

このviscin組織の特徴としては、「容易に伸長することが挙げられ、約0.75nmのサイズの細胞が15〜20cmにもなる。」そうです。

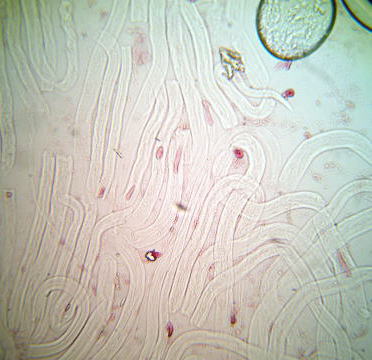

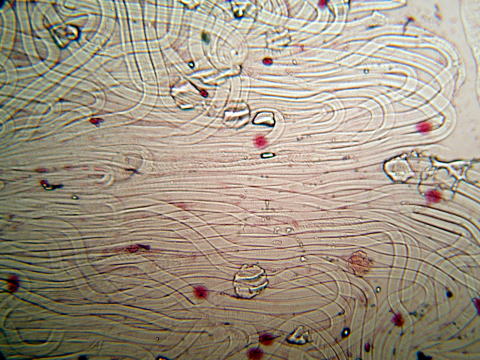

これは元の長さに対して“ 2億倍〜2.6億倍 ” という、とてつもない伸び率になります。 2億倍以上とは驚異の伸び率ですね。 (写真2)

|

| 写真 2 とても長く伸びる特徴をもつ viscin組織 |

このviscin組織の中には、「セルロース性の繊維状物質が存在し、・・・天然の状態では透明で粘性のある性質のため、viscin中のハイドロコロイドを、viscanと名づけた。」とあります。

viscanとはどの部分のことを指しているのでしょうか。

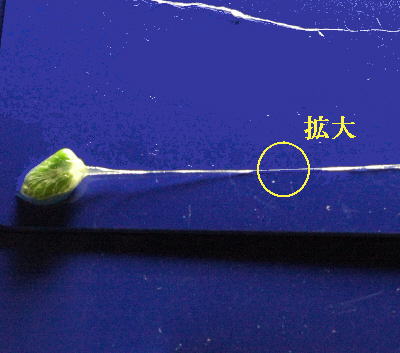

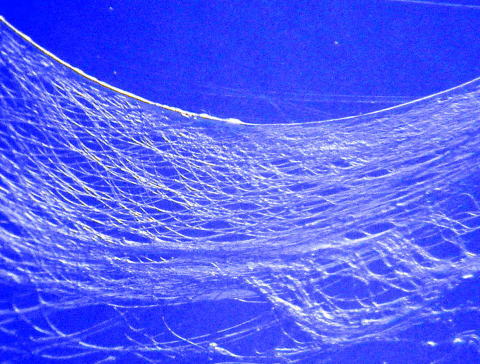

“白い筋”を伸ばした1部分(写真3)を拡大し、横にゆっくり開いてみました。

この細い筋の1部分だけでも、こまかい糸状の長い繊維が、何本も含まれていることがわかります。 これがセルロース性の繊維状物質 viscanだと思われます。 (写真4)

|

|

| 写真 3 “白い筋”を伸ばした1部分を拡大 | 写真 4 セルロース性の繊維状物質 viscan? |

天然状態のviscanの形態は、「幅10〜50μmのロープ状の束として存在し、」とありますので、顕微鏡で細胞のようすや大きさを観察してみました。

“白い筋”の部分には、viscanが一定方向にびっしりと集まっていて、束になっています。 束がほぐれた部分を見ると、自由自在に曲がりくねったロープ状のviscanが見られます。 (写真 5・6)

|

|

| 写真 5 viscanの束 | 写真 6 ロープ状のviscan |

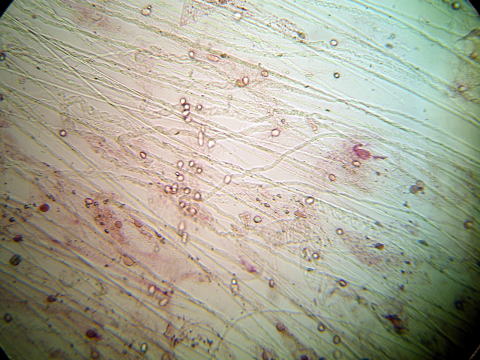

viscanには赤く染まった核があり、1つ1つが細胞だということがわかります。 中には、まだそれほど縦長ではない細胞も見られ、おそらく若いviscan細胞だと思われます。 (写真 7・8)

|

|

| 写真 7 核があるviscanの細胞 | 写真 8 若いviscanの細胞 |

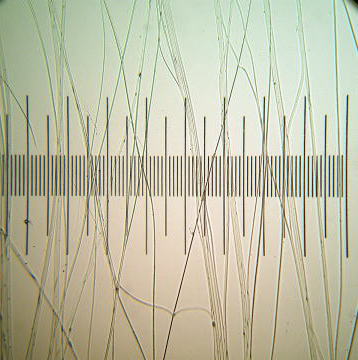

viscanの幅を測ってみると 0.02 〜0.05mmほどでした。 これは記述にある「viscanの幅は10〜50μm(=0.01mm〜0.05mm)」に合致しています。 (写真 9)

|

| 写真 9 viscanの幅 0.02 〜0.05mm (1目盛り:0.01mm) |

“白い筋”の部分を引っぱると、一気にviscanは細くなって、ものすごく伸びてゆきます。 その時viscanの幅は

0.01mm以下にまで細くなっています。 (写真 10・11)

viscanの幅が 0.01mm以下にまで細くなることについては、「viscanの内部に、セルロースミクロフィブリルが細胞の軸とは直角に、密にコイル状に配向していて」、「解ける時にはviscin組織細胞は、直径が2〜3μmの高度に配向したフィラメントを形成する」に相当すると思われます。

|

|

| 写真 10 伸びるviscan | 写真 11 幅 0.01mm以下まで細くなったviscan |

また、このviscanの成分は、「タンパク質は含まれず、45%のセルロースと53%のヘミセルロース性の多糖類からなっている」と分析されています。

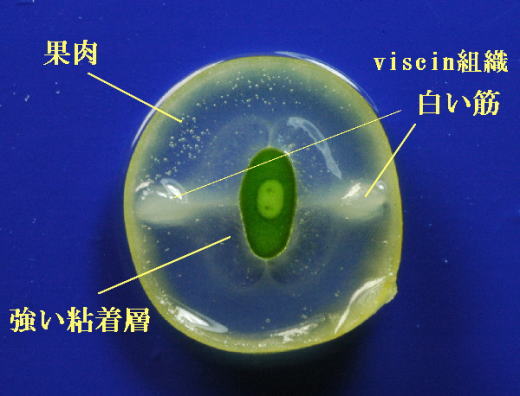

2.ヤドリギの果実にある3つの組織細胞

“白い筋”の形態が詳しくわかりましたので、次にヤドリギの果実にある、『1.果肉、2.白い筋、3.強い粘着層』、の3部分は、それぞれ細胞の形態が違っているのではないだろうか?

特に『1.果肉』と、『3.強い粘着層』には何か違いがあるのではないか?・・・と思い、見比べてみました。 (写真 12)

|

| 写真 12 ヤドリギの果実の断面 |

『1.果肉、2.白い筋、3.強い粘着層』、の3部分の細胞は、やはりそれぞれ異なった形態をしていました。 特に『1.果肉』と、『3.強い粘着層』の違いは肉眼ではほとんど区別できませんが、細胞レベルでは、次の写真でわかるように明らかに違っていました。 (写真 13-1.2.3)

|

1.果肉の細胞 丸っぽい形をしています。 柔細胞のようです。 (写真 13-1) |

|

2.白い筋 viscin組織で、 ロープ状のviscanが 見られます。 (写真 13-.2) |

|

3.強い粘着層 細胞の中に、 極細いひも状の物質が 多数貫入しているのが 見られました。 (写真 13-3) |

| 写真 13-1.2.3 ヤドリギ果実の3部分の細胞 |

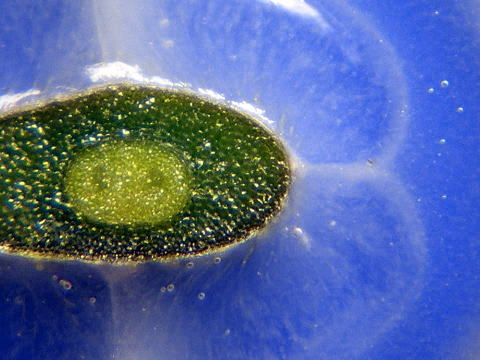

(写真 13-3)の極細いひも状の物質は、viscinではないかと推測されます。 つまり『3.強い粘着層』の部分は、粘着性がある極細い viscinが、種子を包む網状の膜(これも何かわからないのですが)で作られて、種子を取り囲む範囲に多数貫入しているため、特に強い粘着性を持っているのだと考えられます。 (写真 14)

|

| 写真 14 種子の周りの『強い粘着層』 |

またもう1つの特徴として、種子を取り囲んでいる粘着層は、抜群に保水能力に富んでいます。 樹木にくっついている長い期間を、種子を乾燥から守りぬくための優れた性質ですが、これも

viscin組織のセルロース系ハイドロコロイドの性質によるものだそうです。

この論文を読んで、“白い筋”の組織名や成分がようやくわかりました。 しかし、“白い筋”は、このようにとても特徴がある形や機能がありますので、「viscin組織」という組織名以外にも、「果肉」などのように、何かふさわしい植物用語があるのではないのでしょうか。

また外国のヤドリギの果実には、この「白い筋」が無いようなので、日本語の名称がきっとあるのではないだろうかとも考えています。

【 参考文献 】

・Azuma,Jun-ich ; Sakamoto,Masahiro 2003.「植物の種子に存在するゲル状セルロース」

(2008.3.12)

| 1.ヤドリギの果実 2.ヤドリギとヒレンジャク 3.ヤドリギのviscin組織 4.ヤドリギの花 TOP なかなかの植物ルーム BBS |