|

|

| ヤドリギの果実 Viscum album ssp. coloratum |

|

|

1.果実

|

|

| 写真1 ヤドリギの果実 | 写真2 果実 |

ヤドリギの果実は、球形で半透明の薄い黄色をしていてとても綺麗です。 (写真1・2)

「果実はよく粘る」とよく言われますが、じつは果実はぜんぜんネバネバしていません。

では、中の果肉が粘るのか・・・

果実をゆっくりつまむと、するりと中の白い果肉が出てきます。 (写真3) あんがいジューシーです、しかし果肉もほとんど粘りません。

|

|

| 写真3 果実をつまむと白い半透明の果肉が出る | 写真4 果実の断面 |

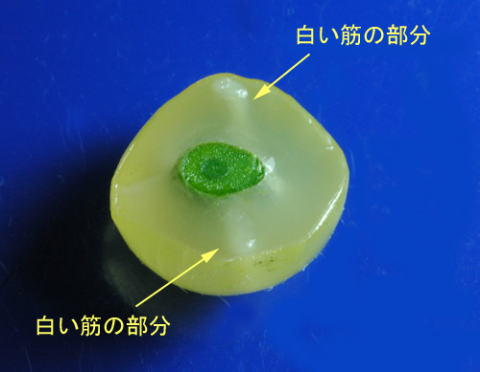

白い半透明の果肉をよく見ると、真ん中には種子を1周するように、きれいに1本の筋が入っています。 (写真3.4)

この白い筋のような部分をもう少し詳しく観察してみますと、

|

.jpg) |

| 写真5 果実中の白い筋のようす | 写真6 果肉を半分取り除いた白い筋のようす |

「白い筋」の部分は、果肉よりもやや不透明な白色をしていて、平べったい種子の両側に1本ずつあります。

ちょうど人が両手を上に挙げて、大きな○を作っているような感じです。 (写真5)

2本の白い筋は、種子の『へそ』の辺りがもっとも太くて しっかりとくっ着いています、先の方は細くなっています。 (写真5.6)

|

| 写真7 果肉の中の種子 |

ゆっくりと果肉を開くと白い筋と緑色の種子が現れます。 この白い筋の部分ですが、まわりの果肉とは別なもののようです。 (写真7)

|

|

| 写真8 果肉から種子を出す | 写真9 種子と白い筋のような部分 |

この白い筋のような部分は、種子の表面からはすぐにはがれますが、種子のへその辺りにしっかり着いています。 (写真8.9)

粘着性があるのは、じつは果肉ではなく、種子の周りの透明な部分と この白い筋のような部分です。

|

| 写真10 少し弾力性があり一定方向に長く伸びる 白い筋のような部分 |

この白い筋のような部分は、粘着性だけではなく、少し弾力性があり一定方向にものすごく伸びる性質をもっています。(写真10)

このすごく伸びる部分を観察して、もしや鳥による種子散布は次のような仕組みではないかと考えました。

|

|

|

| 写真11 ぶら下がる種子 | 写真12 樹木に付着した種子 |

| 果実を鳥に食べられても、この粘着部分は消化されずに残っています。 果実を食べた鳥が排泄物を落としますが、 そのときヤドリギの種子は排泄物といっしょに地面に落ちたのでは、いくら種子の周りがネバネバでも樹木に付着することができません。 鳥の総排出口(肛門)付近に、この白い筋のような部分をくっ着けて 種子を落とさずぶら下げます。 ちょうど「金魚のふん」のような状態です。 この落ちないところがポイントです。 (写真11) あとは、鳥が樹木の枝に止まったとき、鳥にぶら下がっていたネバネバの糸が枝にからみつき、風などでタイミング良く 樹木の表面にペタっと種子が張り付くのではと考えました。 (写真12) |

このように2種類の働きをする粘着質から想像してみましたが、実際に鳥にぶら下がった種子を見たことがありませんので、あくまでも推測です。

どなたか、鳥が種子をぶら下げて飛んでいるところを見たことがある方はいらっしゃいませんか?

(2007.12.22)

******** 追 記 Ⅰ (08.2.23) *************************************

ブログ友人のうすのきさんから 「ヒレンジャクかキレンジャクなら・・良くぶら下げています。」というコメントを頂きました。

ヒレンジャクやキレンジャクとヤドリギの果実とは、とても密接な関係があり、種子の着いた糸を引きずりながら飛んだり、

枝や幹に付着するシーンは、鳥好きな方々にとってはよく知られた光景のようです。

またこの美しいヒレンジャクやキレンジャクを見たいときは、「ヤドリギを探せ」という合言葉もあるそうです。

ヤドリギに来るレンジャクを何日も待って、今年の2月中旬ついに、ヒレンジャク と ヒレンジャクがお尻からヤドリギの種子を

ぶら下げている写真を撮すことができました。

|

その様子は、 「ヤドリギとヒレンジャク」として アップいたしました。 ↑ぜひクリックしてご覧下さい。 |

******** 追 記 Ⅱ (08.3.12) *************************************

ヤドリギの”白い筋”の組織名や成分等がようやくわかりました。 詳しくは『ヤドリギのviscin組織』をご覧下さい。

*********************************************************

2.種子

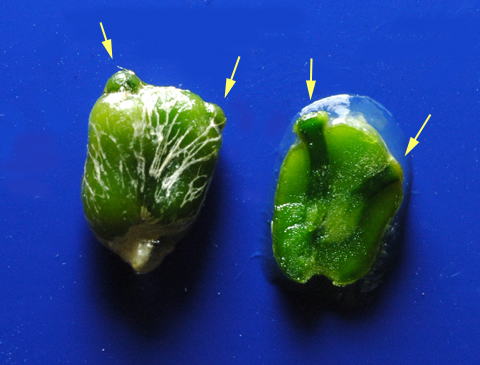

種子は表面が粘着質のガムで覆われ、緑色~深緑色をしていて、白い網目模様の筋が入っている薄い膜に包まれています。

種子の先端には、突起が見られます。 写真13では1つ、写真14では2つの突起が見られます。

この部分はのちに吸盤状に変化して樹木に固着し、寄生根を出す部分(胚軸)です。

|

|

| 写真13 寄生根を出す部分が1つの種子 | 写真14 寄生根を出す部分が2つの種子 |

この寄生根を出す部分が1つの種子と2つの種子の割合を調べてみますと、1つの種子が約7割、2つの種子が約3割でした。

| 1つの種子 | 2つの種子 | 3つの種子 | |

| 97個 | 68個 | 27個 | 2個 |

| 割合 | 70.1% | 27.8% | 2.1% |

| 約 7割 | 約 3割 | ごく稀 |

(1) 寄生根を出す部分が2つの種子

なぜ寄生根を出す部分が1つの種子と2つの種子があるのでしょうか?

種子を切って中の様子を観察してみました。

種子の断面を見てみますと、胚乳の細胞は均一のようです。 種子の中にある2つの根の元の部分(胚)は着いていました。(写真15-1.2)

このことから、初めは「1個の種子の中の、胚の部分が2つに分かれて、胚軸が別の2方向に伸びていったのではないか・・・」と思いましたが、

|

|

| 写真15-1 | 写真15-2 |

ところが、もう少し若いステージの果実をみてみますと、種子の細胞に2個の種子が癒着したような腺が見られます。 (写真16-1)

包んでいる白い膜をはがすと、2個の種子が密着した感じです。 (写真16-2)

|

|

| 写真16-1 真ん中で癒着しているようです | 写真16-2 |

種子の中にある2つの胚を取り出してみると、2つの胚は元の部分が完全に離れていました。 (写真16-3)

|

| 写真16-3 2つの胚は完全に離れている |

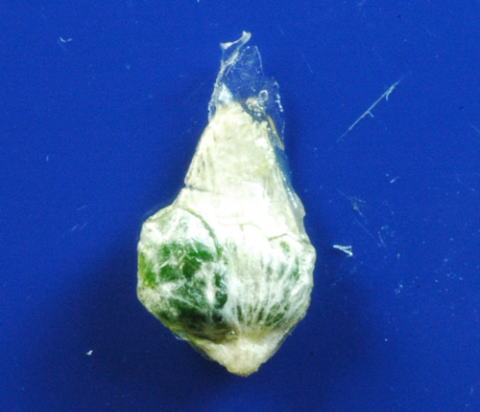

さらに初期の種子(または未発達)だと思われる種子を観察してみますと、種子を包んだ白い膜の中には、

2つの種子がはっきりと確認できました。 (写真17-1、17-2)

|

|

| 写真17-1 初期(または未発達)の種子 | 写真17-2 |

種子を包んだ白い膜から種子を取り出してみると、2つの種子は根元でほんの少しくっついているだけでした。 (写真17-3)

|

| 写真17-3 2つの種子がはっきりと確認できる |

以上の観察から、2つの寄生根を出す部分が見られるものは、「2つの種子がくっついて1つになったものである」と言えそうです。

そして、成長につれて、接着部分がわからないほどぴったりと癒着してゆくのではないかと思われました。

|

写真15の種子(長径 6mm) 16の種子(長径 4.5mm) 17の種子(長径 2mm)

(2) 寄生根を出す部分が3つの種子

ごく稀にですが、寄生根を出す部分が3つの種子が見つかります。

写真の種子は、まだ若いステージでしたので、外見からも3つの種子がくっついているのがよくわかりました。 (写真18-1)

|

|

| 写真18-1 | 写真18-2 |

種子の内部では3つの寄生根のうち、右の2つは胚の部分が着いていましたが、左の1つは離れていました。 (写真18-2)

ヤドリギ科では、胚珠に珠皮が無いそうです。 つまり種皮がない種子だそうです。 (植物用語事典 清水建美著より)

さらに 石川の植物のmizuaoiさんから、『園芸植物大事典(小学館)を見てみますと、「子房は1室で1~数個の胚珠がある。 胚珠は珠皮も珠心も退化していて、胚嚢だけが胎座に埋もれている。そうです』と教えて頂き、とても変わった胚珠であることに大変驚きました。

(2007.12.28)

**********************************************************

ヤドリギの不思議な種子について調べていると、『植物の発生学』(1995 S.S.Bhojwani&S.P.Bhatnagar/著 足立泰二・丸橋 亘/訳)と

いう本の中にヤドリギ科について詳しく書かれてある箇所を見つけました。

多胚性・・・1つの種子の中に2つ以上の胚が生じること。

多胚性はその起源をもとに4つの分類基準に分けられています。 ヤドリギは「同じ胚珠の中に2つ以上の胚嚢を形成するもの」に

分類されていて、以下の記述がされています。

| ヤドリギ科の植物では通常の胚珠を欠いている。 多数の胚嚢が同一子房内に同時に発達し、 卵装置を有する胚嚢の先端は花柱内のいろいろな高さまで生育する。 受精後、胚は下方に成長し、 子房の空隙中の複合胚乳(子房内の胚嚢のすべての胚乳が融合した結果生じる)に入っていく。 1つを除くすべての胚は種子発達の段階で崩壊し、その結果 単胚種子となる。 しかし、ときどき2つ以上の胚が成熟することがある。 |

これによれば、今回観察したようにヤドリギの種子は多くは単胚種子であるが、ときどき2胚性の種子(写真15~17)や

稀に3胚性の種子(写真18)が成熟するということになります。

(※ヤドリギの多胚性は、どうやら特殊なケースのようで参考図の中では「ヤドリギ科の偽多胚性」という用語も使われています。)

| 1.ヤドリギの果実 2.ヤドリギとヒレンジャク 3.ヤドリギのviscin組織 4.ヤドリギの花 TOP なかなかの植物ルーム BBS |