|

|

ハナハマセンブリとベニバナセンブリの大きな識別点の1つが、

花の時期の根生葉とされています。

「ハナハマセンブリは花の時期には根生葉はロゼットを形成しない」と

図鑑に書いてありますが、根生葉が見られるものが各地で報告されています。

私も昨年までは、花期に根生葉が見られないものがハナハマセンブリだと

思っていましたが、どうもそうではないようです。

そこで、この根生葉について調べてみることにしました。

根生葉・・・根から生じているように見える葉のことで、

正確には地上茎の基部の節につく葉のこと。

(植物用語辞典 清水建美 著より) |

| ベニバナセンブリの根生葉 |

|

|

昨年の夏に種子を蒔いていたハナハマセンブリが、今年(2006年)の春に発芽しましたので、葉を観察してみました。

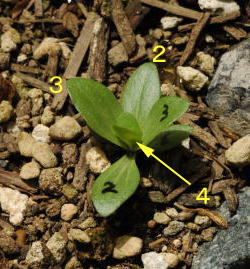

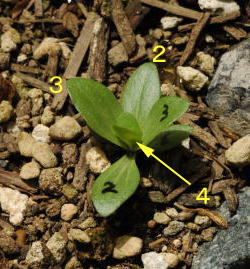

1. 4月23日

|

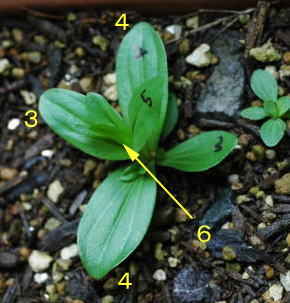

2. 5月10日

|

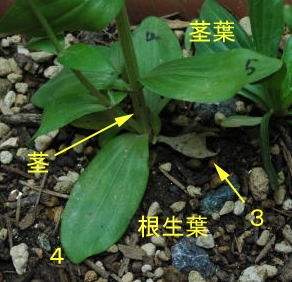

3. 6月24日

この時期には花を咲かせています。

|

|

|

|

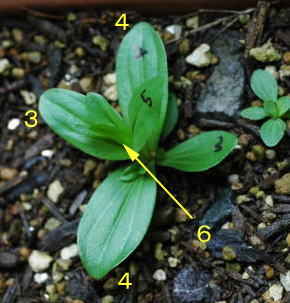

発芽した葉に順に番号をつけました。

1.2.3番目の葉まで出ました。

4番目が出始めています。

1番の葉は3番目の葉の下に

少し見えています。 |

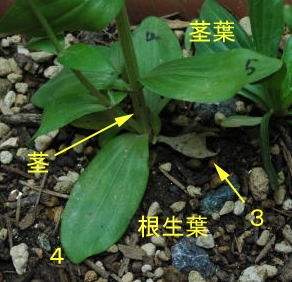

手前の大きな葉は4番目の葉です。

5番目の葉が出ました。

6番目の葉が出始めています。

1.2番は3.4番目の葉に

隠れています。 |

4番と5番目の葉の間には

茎が伸びています。

1.2番目の葉はすでに枯れました。

3番目の葉も枯れ始めています。

|

観察したことから、1〜4番目の葉は基部の節についていますので、根生葉です。

5番目から上の葉は、茎の節間がのびて、茎についていますので茎葉になります。

根生葉は花の咲く時期の頃までに、徐々に枯れてゆきますが、4番目の葉のように、花期にも残っているものもあります。

2. フィールドでのハナハマセンブリの根生葉

フィールドでのハナハマセンブリも同時に観察してみました。 4月〜花が咲くまでは、根生葉がはっきりと確認できます。

| 4月18日 |

|

5月20日 |

発芽して約1ヶ月頃

|

|

茎がのび始めました 根生葉と茎葉が見られます

|

| 6月1日 |

茎葉に比べて大きな根生葉が確認できます |

A. 6月18日に花が咲き始めた株です、このハナハマセンブリには まだはっきりと根生葉が見られました。

違う場所に咲いていた花の時期のハナハマセンブリです。 少し枯れかけていますが根生葉が見られます。 (6月25日)

B. こちらは根生葉が枯れていった株の様子(画像1.2)と、 枯れていっていることがはっきりわかる根生葉(7月1日)です。

| 1. 6月13日 |

→ |

2. 6月25日

左と同じ個体です |

|

7月1日

違う場所でのハナハマセンブリ |

根生葉と茎葉が見られます |

→ |

根生葉と1番下の茎葉は

枯れてしまいました |

|

.jpg)

枯れてしまっていますが

大きな根生葉が見られます。

|

今年(2006年) 観察したことをまとめてみると、

私の周りでみられるハナハマセンブリの根生葉は、発芽して花が咲く頃(6月頃)まではちゃんとありますが、

徐々に枯れていって、花の時期の中〜後半になると、多くの株では根生葉が見られなくなるようでした。

しかし、A.のように生育環境などによっては、花の時期にも根生葉がはっきり見られるものも見つかりました。

( 2006.7.13 )

.jpg)